非常规油气储层吸附能力是束缚封存CO2的关键。因此,精确测定储层CO2吸附性能对于合理评价目标储层CO2封存容量至关重要,其核心问题在于如何确定临界点(304.25 K、7.39 MPa)附近CO2吸附相密度。传统方法通常假设CO2吸附相密度为定值或简单拟合值,但其违背临界点附近CO2体相密度剧烈变化的事实,进而导致绝对吸附量计算显著偏差。为此,非常规油气勘探/开发与二氧化碳地质封存团队采用高精度分子动力学模拟(Materials Studio + LAMMPS),首次揭示了近临界区CO2吸附相的真实密度与分子构型演化规律,为非常规油气储层CO2封存潜力评价提供了关键理论依据。主要研究发现包括:

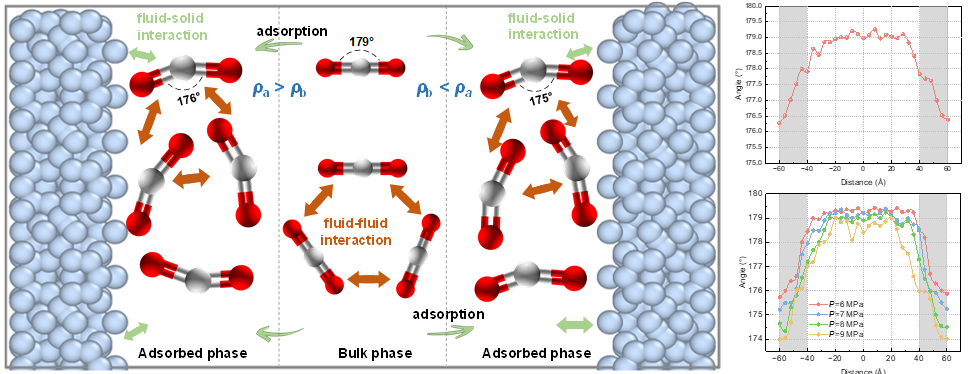

(1)CO2分子构型的“弯曲”现象:吸附相CO2分子比体相分子键角显著减小约4°(从180°降至平均176°)。CO2分子构型变化源于其柔性的分子结构,致使其于限域空间内弯曲变形以适应高密度吸附相态。吸附相与体相中CO2键角差异及键长伸缩能差异较大,进而证实近临界区CO2吸附行为特异性。

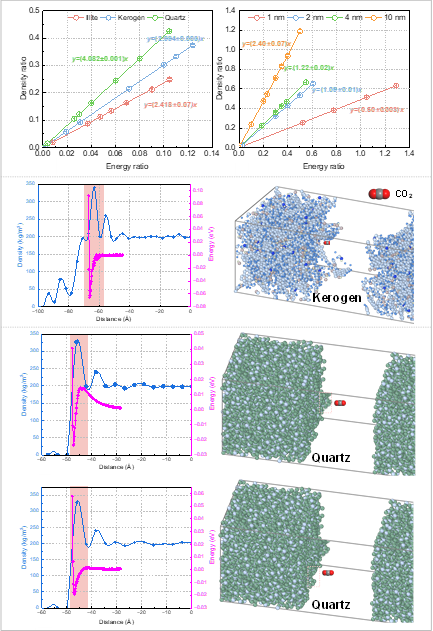

(2)吸附相密度的动态演化特征与主控机制:吸附相密度显著受控于矿物类型(伊利石 > 干酪根 > 石英)、孔径(反比于孔隙尺寸)、温度(反比于温度)和压力(正比于压力)。干酪根基质(有机相)表面粗糙度越高,吸附层越厚但密度峰值越低;石英(无机相)表面粗糙度导致CO2-石英间流固作用势能曲线区别于CO2与光滑石英表面间的作用势能曲线。

(3)CO2分子模型的甄选与突破:相比刚性模型及COMPASS力场,柔性TraPPE力场模型可更为精确地刻画近临界点附近CO2密度和键角变化趋势。基于Vashishta + L-J的混合势函数可定量描述CO2-石英间作用关系。

以上研究工作发表于工程技术领域一区TOP期刊Chemical Engineering Journal(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165425)。论文第一作者为2023级硕士生冀新海,通讯作者为邹杰老师,通讯单位为昆明理工大学化学工程学院。

以上研究工作获得国家自然科学基金(42272202和52264001)、云南省基础研究计划(202501AS070128、202501CF070116和202401BE070001-035)和云南省外国专家项目(202505AP120008)支持。